Album "Il cimitero di Praga"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

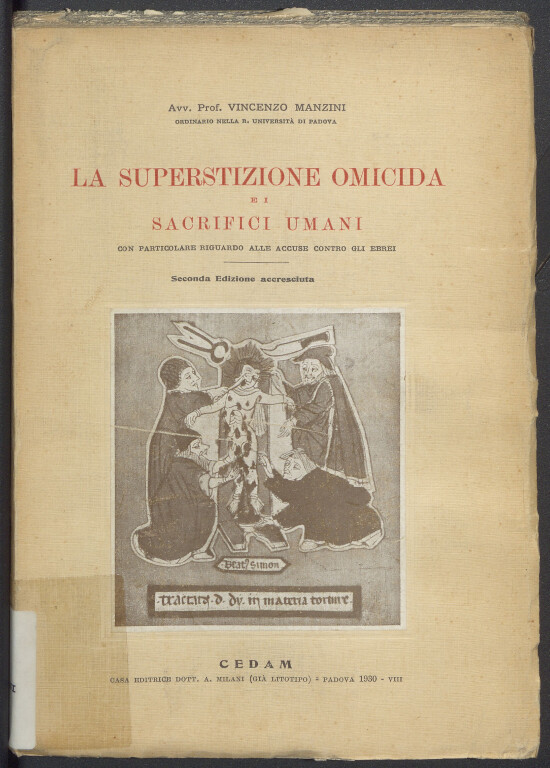

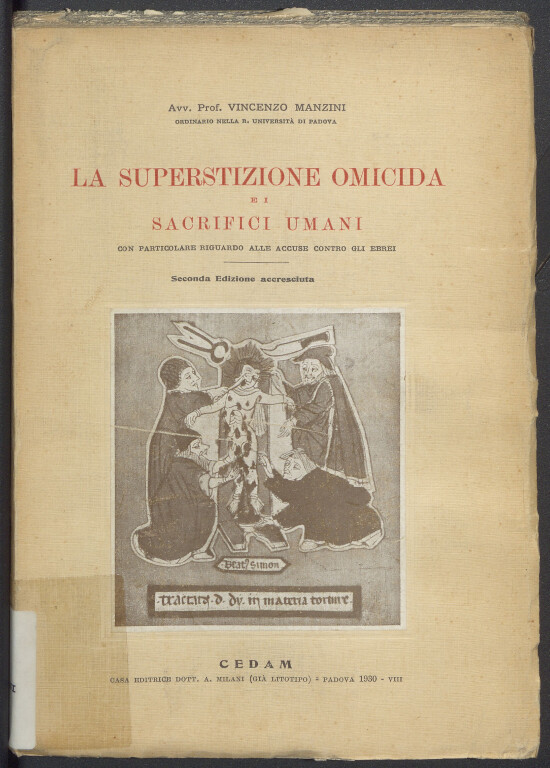

Vincenzo Manzini, La superstizione omicida e i sacrifici umani (1930)

I Protocolli dei Savi Anziani di Sion sono uno dei falsi che hanno cambiato la storia del mondo di cui Eco tratta nel già citato La forza del falso (in Idem, Sulla letteratura). Le pagine di questo saggio dedicate ai Protocolli riprendono quanto già scritto in Sei passeggiate nei boschi narrativi ma, dice Eco, questa storia «è sempre bene ripeterla, e purtroppo non basterà mai» (p. 331, nota 8).

In Licenza per un genocidio Norman Cohn mostra come i Protocolli abbiano giocato un ruolo importante nella Germania nazista nell’alimentare l’odio antiebraico e quindi aprire la strada all’accettazione della cosiddetta “soluzione finale”. Nell’Italia degli anni Trenta del Novecento l’accusa del sangue, e in particolare il caso di Simonino, rivestirono una funzione simile nelle politiche razziste del regime fascista. Prima di testimoniare quanto detto tramite alcune pagine tratte da «La difesa della razza», vogliamo però ricordare come questi stessi temi vennero utilizzati in maniera opposta, all’interno di quel clima di crescente antigiudaismo, dall’insigne giurista Vincenzo Mazzini, che inserì l’accusa del sangue all’interno di un quadro storico più ampio, per mostrare come di simili attacchi a un nemico di religione opposta alla propria fosse costellata la vicenda umana e sociale dall’antichità ad oggi. In questo modo smascherava il meccanismo con cui queste accuse venivano fabbricate, volta per volta contro l’una o l’altra credenza religiosa, a dimostrazione della loro falsità e artificialità. Si veda a testimonianza di quanto detto l’indice dell’opera di cui qui vediamo la copertina, che nel 1930 aggiorna e approfondisce un lavoro già pubblicato da Manzini cinque anni prima e oggi disponibile in rete. Lo stesso Eco rileva che accuse simili a quelle mosse agli ebrei erano usate contro il «nemico interno al cristianesimo, l’eretico» (Umberto Eco, Costruire il nemico, in Idem, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, p. 9-36: 20).

Sulla copertina del volume di Manzini compare proprio un’illustrazione di Simonino, di cui Manzini ricostruisce la storia evidenziando la falsità delle accuse contro gli ebrei - «un cristiano, tale Zaneto, detto lo Svizzero» (p. 108) confessò l’omicidio - ma anche le difficoltà della Chiesa di fronte al crescente culto popolare per il bambino, inizialmente proibito ma poi accettato a furor di popolo.

Vincenzo Manzini, La superstizione omicida e i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli ebrei, 2. ed. accresciuta, Padova, CEDAM, 1930.