Album "Il cimitero di Praga"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Simonino da Trento

Il cognome Simonini non sembra proprio essere stato scelto a caso da chi - probabilmente la polizia politica di Fouché - costruisce il personaggio Giovanni Battista Simonini per denunciare e colpire gli ebrei. Eco coglie la palla al balzo ed eleva al quadrato il riferimento storico dando al suo protagonista il nome di Simone, per la famiglia Simonino. Leggiamo dal capitolo I tempi del nonno:

«Tu sai perché ti chiami Simonino? Ho voluto che i tuoi genitori ti battezzassero così in memoria di san Simonino, un bimbo martire che nel lontano Quattrocento, in quel di Trento, fu rapito dagli ebrei che lo hanno ucciso e poi fatto a pezzi, sempre per usarne il sangue nei loro riti» (p. 73)

Il caso è noto: nel 1475 un bambino cristiano di nome Simone scompare a Trento. Il suo cadavere, con diverse ferite, viene ritrovato tre giorni dopo vicino alla casa del rappresentante della comunità ebraica della città. Immediatamente - ma già prima del ritrovamento erano sorte accuse, alimentate dal pregiudizio secondo cui gli ebrei di rito askhenazita utilizzerebbero sangue di bambini cristiani per i riti della Pasqua - molti ebrei vengono arrestati con l’accusa di avere rapito e ucciso Simone. Il processo porterà alla condanna e all’uccisione di decine di persone.

È il caso forse più conosciuto e discusso fra i tanti che nei secoli possono essere ascritti a quella “accusa del sangue” su cui molti hanno scritto (si veda, fra i testi più interessanti, quello di Furio Jesi che ha titolo proprio L’accusa del sangue. Mitologie dell’antisemitismo). In realtà il caso di Simonino non viene più citato da Eco nel romanzo e anche le accuse di “cannibalismo” sono appena accennate nelle pagine successive, in cui hanno molta più importanza, nella costruzione del preteso complotto ebraico, questioni economiche e di potere. Vero è che «Ancora oggi le divine baronesse ebree che tengono salotto mettono sangue di bambini cristiani nei dolci», ma questi sono dettagli di costume, il vero problema, dice Drumont in Il cimitero di Praga, è che «Il semita è mercantile, cupido, intrigante, sottile, astuto» (p. 403).

Il caso di Simonino - e più in generale le accuse appena riportate relativamente all’utilizzo di sangue umano nei riti ebraici - ci offrono lo spunto per alcune riflessioni extraromanzesche, legate a come si possano diffondere voci e notizie false attraverso i documenti. E quindi quale sia il ruolo di chi i documenti li produce, li interpreta o li conserva (oppure no). Quindi anche sul ruolo delle biblioteche.

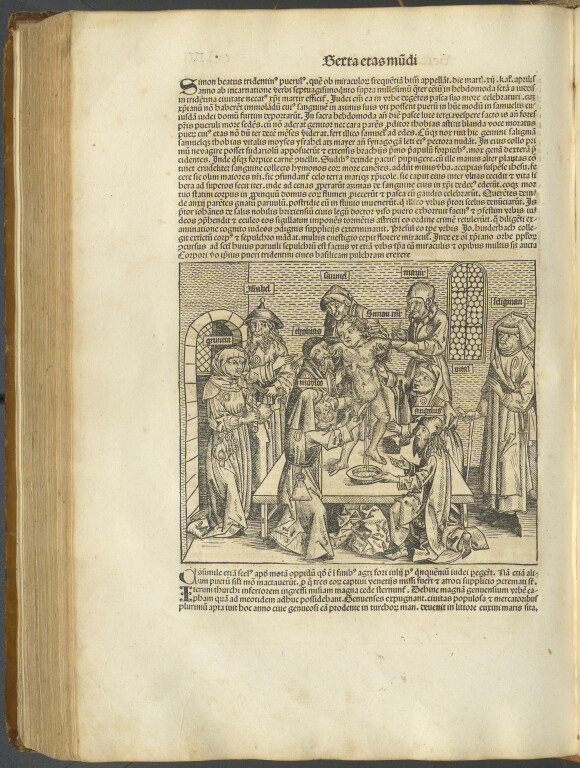

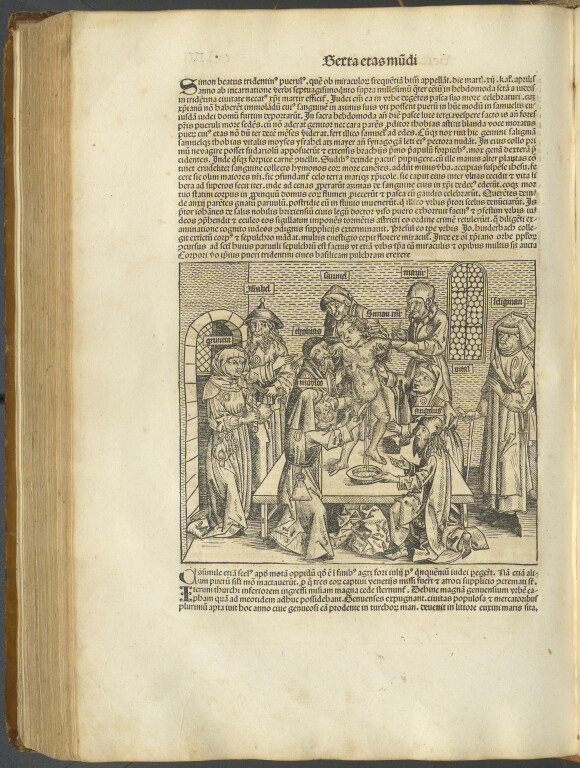

Il caso di San Simonino ha un’eco così ampia e immediata che la «straordinaria silografia» che vediamo qui - che rappresenta appunto l’uccisione di Simonino come immaginata da Hartmann Schedel nel suo Liber chronicarum - dopo meno di 20 anni dai fatti «deve essere considerata la sintesi conclusiva e insieme il trionfo formale di una grande operazione propagandistica progettata a Trento nel 1475» (Ugo Rozzo, Il presunto "omicidio rituale" di Simonino di Trento e il primo santo tipografo, p. 186).

Il caso infatti era già comparso in molte pubblicazioni precedenti a quella di Schedel e continuerà a guadagnarsi spazio sulle pagine di molti documenti antiebraici pubblicati nei secoli successivi. Il culto del santo bambino si afferma quindi quasi a furor di popolo - e appunto con il fondamentale sostegno dei documenti a stampa che permettevano una proliferazione delle copie circolanti - e avrà anche una diffusione geografica straordinariamente ampia (si veda a riguardo Il Simonino. Geografia di un culto di Valentina Perini).

Il caso d’altra parte rientra all’interno di una tradizione di santificazione di bambini piuttosto diffusa, riguardo alla quale si veda Bambini santi. Rappresentazione dell'infanzia e modelli agiografici, che contiene il saggio di Anna Esposito La morte di un bambino e la nascita di un martire: Simonino da Trento (p. 99-118).

Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Norimberga, Anton Koberger, Sebald Schreyer & Sebastian Kammermeister, 12 luglio 1493.

Collocazione: 16.E.I.1