Album "Il cimitero di Praga"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Il pregiudizio

Un romanzo il cui protagonista - vittima di amnesia e di uno sdoppiamento di personalità che lo renderebbe paziente ideale per Charcot e gli altri medici citati in precedenza - deve ricostruire lo svolgersi della propria vita non può che prendere le mosse da un capitolo intitolato Chi sono? Sembra in realtà che il personaggio sappia perfettamente chi non vuole essere, dal momento che le prime pagine sono una raccolta dei più scontati e triti luoghi comuni e pregiudizi su diversi gruppi di persone: gli ebrei, naturalmente, i tedeschi, i francesi, le donne, gli italiani. Eco svela il meccanismo del pregiudizio in un breve passo che, nell’ambito di una tirata contro gli italiani del nord e del sud, va a colpire «gli scugnizzi che a Napoli incantano gli stranieri strangolandosi di spaghetti che s’infilano nel gorgozzule con le dita, sbrodolandosi di pomodoro andato a male. Non li ho visti, credo, ma lo so» (p. 17).

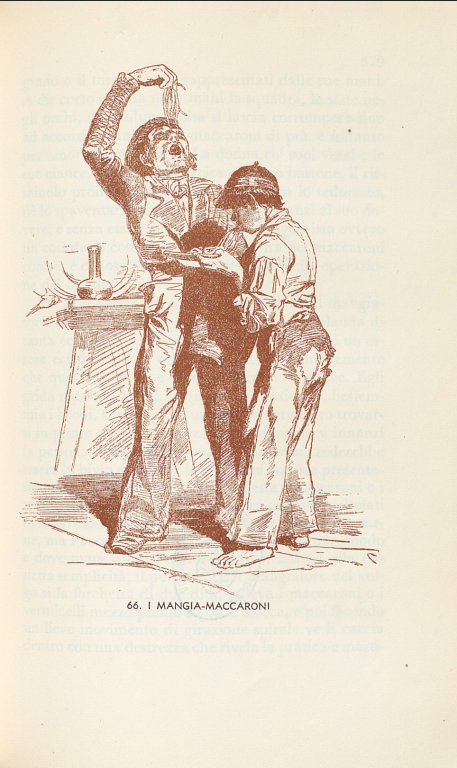

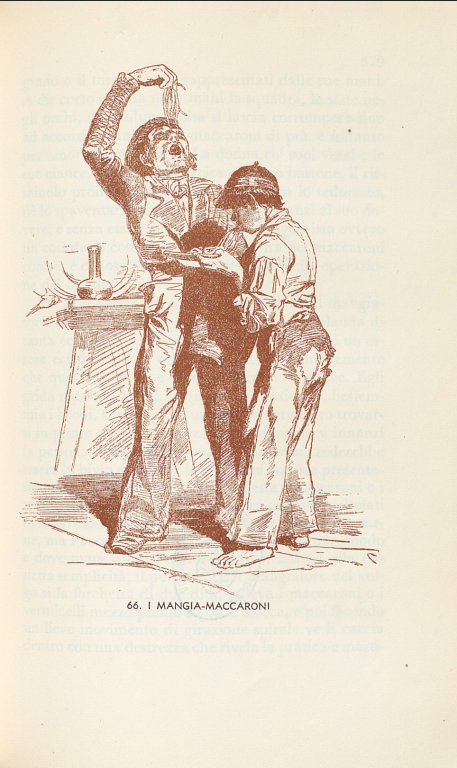

L’immagine dei giovani (e non solo) che a Napoli mangiano spaghetti - in realtà si parlava di “maccaroni”, a fine Ottocento - facendoli calare in bocca dall’alto tenendoli con le mani è molto diffusa fin dalla metà del Seicento, in particolare nei resoconti di viaggio come quello da cui è tratta l’illustrazione che qui vediamo. Il protagonista di Il cimitero di Praga molto probabilmente non ha mai visto questa scena - ma anche su questo c’è ambiguità («credo», dice) avendo egli perso la memoria - ma assume come corretto e veritiero un racconto solo perché diffuso e ormai entrato nell’immaginario comune. Anche il dettaglio del pomodoro che cola ci dà un’informazione. Lo stereotipo che ha in mente Simonini è aggiornato rispetto alle immagini sei-settecentesche. Infatti solo una ricetta di Ippolito Cavalcanti del 1837 sigla «l’atto definitivo della nascita della pasta al pomodoro» (Luca Cesari, Storia della pasta in dieci piatti. Dai tortellini alla carbonara, p. 236). Anche se «Alla fine dell’Ottocento [quindi quando il protagonista di Eco scrive le parole sopra citate, n. d. r.] il pomodoro sulla pasta era ormai ampiamente diffuso in tutta Italia» (ivi, p. 238), il personaggio considera quel piatto e, ancora di più, il gesto di mangiarlo con le mani, un elemento caratterizzante (in negativo, naturalmente) della popolazione napoletana, dimostrando che la sua visione è ampiamente infarcita di luoghi comuni. Questo e altri riferimenti culinari contenuti nelle prime pagine (le salsicce e la birra di cui si ingozzano i tedeschi, per esempio) hanno ancora più significato se si pensa all’importanza che il cibo riveste nella vita del protagonista, vero e proprio “ghiottone”, sempre in cerca delle migliori leccornie e dei luoghi più adatti in cui gustarle.

Per approfondire il tema del consumo di pasta a Napoli e dell’iconografia che ne deriva, consigliamo di sfogliare la sezione III della mostra Pasta. Fresca secca colorata e ripiena nei documenti dell'Archiginnasio, tenutasi presso la nostra biblioteca nel 2024.

I mangia-maccaroni, illustrazione tratta da un’opera di metà XIX secolo qui proposta in una edizione novecentesca:

Francesco de Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni, Milano, Longanesi, 1955.

Collocazione: 8. ii*. I. 24