Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

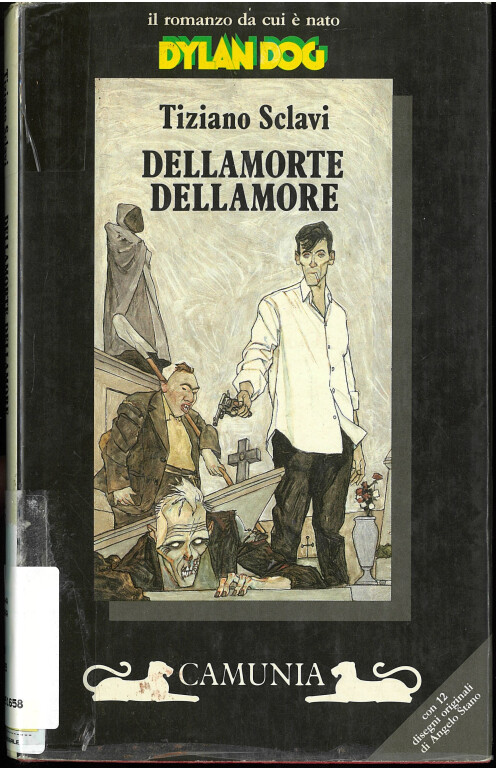

Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore (1991)

Un altro importante intervento di Eco sul fumetto italiano lo si ha con l’intervista del 1998 a Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog. Questo dialogo viene pubblicato nel volume Dylan Dog. Indocili sentimenti, arcane paure, a cura di Alberto Orsini (verrà poi riedito nel 2023 insieme ad altri saggi aggiuntivi) e oggi può essere letto online.

Il professore e il fumettista toccano molti dei temi che abbiamo affrontato in questa gallery e vi viene fatto anche esplicito riferimento a Apocalittici. Dylan Dog rimanda anche a un modello di serialità narrativa - albi autoconclusivi ma inseriti in una continuity di più ampio respiro - ben diversa da quella delle strips quotidiane. Inoltre lo stesso formato degli albi - il cosiddetto “formato Bonelli”, presente praticamente solo in Italia - pone questioni importanti relativamente ai rapporti fra la storia, la sua realizzazione in un oggetto concreto e la commercializzazione di quello stesso oggetto.

Poiché Sclavi chiude l’intervista affermando che in caso di «catastrofe atomica» vorrebbe che della sua opera si salvasse, più che i fumetti, un romanzo, proponiamo qui la copertina, chiaramente ispirata al personaggio Dylan Dog, di Dellamorte Dellamore, che viene pubblicato nel 1991 dopo essere rimasto nel cassetto di Sclavi per otto anni. Pubblicazione avvenuta solo perché, come dice la quarta di copertina, il personaggio di Francesco Dellamorte era stato il seme da cui era maturato Dylan, «uno dei più grandi successi fumettistici di tutti i tempi».

Il cerchio della trasposizione transmediale si era poi ampliato nel 1994 quando dal romanzo era stato tratto l’omonimo film (regia di Michele Soavi), il cui protagonista era Rupert Everett, al quale a sua volta si era ispirato Sclavi al momento di dare un volto al suo personaggio.

Infine, dal fumetto nel 2010 è stato tratto un film, intitolato nella versione originale Dylan Dog. Dead of Night, per la regia di Kevin Munroe e con Brandon Routh nei panni del protagonista. In italia questo lavoro è uscito col titolo banalizzato Dylan Dog. Il film, tipico esempio di informazione ridondante ma forse utile ad attrarre l’attenzione del pubblico distratto, al quale non si dà evidentemente troppo credito. Nel 2019 la Bonelli ha anche annunciato una serie TV tratta da Dylan Dog, della quale non si trova però traccia,

Un bell’esempio di come i mass media siano vasi comunicanti e di come il sistema di mercato in cui sono immersi orchestri sempre una pluralità di possibilità di fruizione del prodottto culturale.

Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore, Milano, Camunia, 1991.