Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

I moschettieri di Dumas

La famosa lettura della prima tavola di Steve Canyon «e le considerazioni generali che ne derivano» portano Eco a «riflettere su una visione estetico-letteraria più ampia del prodotto culturale» (Gianfranco Marrone, Charlie Brown, piccolino di massa. Appunti per una ricerca, in 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco, p. 58-69: 60). Si apre così il lungo capitolo I personaggi (p. 187-263) che porterà all’analisi del mito di Superman. Ma del supereroe per antonomasia vanno prima ricostruite le origini nel romanzo popolare. In queste pagine Eco stabilisce la distinzione - che vale non solo per i personaggi ma anche per situazioni ed episodi narrativi - fra tipo e topos. Ne offre una sintesi, che contiene già i riferimenti alle pagine di Apocalittici e integrati (nel testo AI), lo stesso Gianfranco Marrone:

Da cui appunto la distinzione fra il tipo (modello che si propone al lettore grazie a tutta l’opera che gli fa da base materiale ed estetica) e il topos [...] ossia il già detto che viene ripreso in modo pedissequo senza integrarlo in modo sensato ed efficace all’interno della nuova opera in cui appare. Se il tipo è un individuale che si fa universale, grazie alla tenuta complessiva del sistema-opera rispetto a un lettore che lo riattiva, il topos è un accoglimento di luoghi già noti senza una loro rimessa in sistema, di modo che il lettore non si riconosce nell’opera come universo totale e complesso, ma in alcuni suoi frammenti, che sono dunque frammenti di frammenti (AI, p. 210). [...] Il tipo è arte, il topos è gioco (AI, p. 213). Il topos è conservatore, il tipo è progressista (AI, p. 217).

Gianfranco Marrone, Charlie Brown, piccolino di massa. Appunti per una ricerca cit., p. 61.

Il topos è D’Artagnan in I tre moschettieri (e seguiti) di Alexandre Dumas, il tipo è Julien Sorel in Il rosso e il nero di Stendhal.

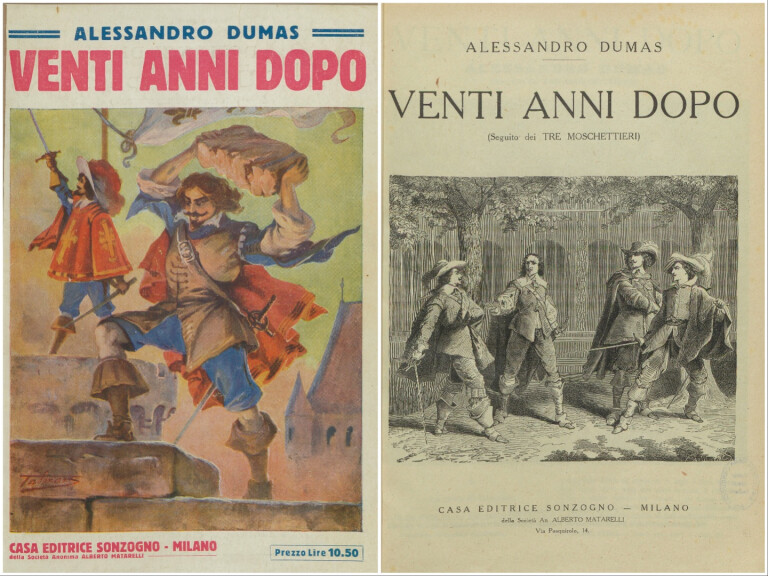

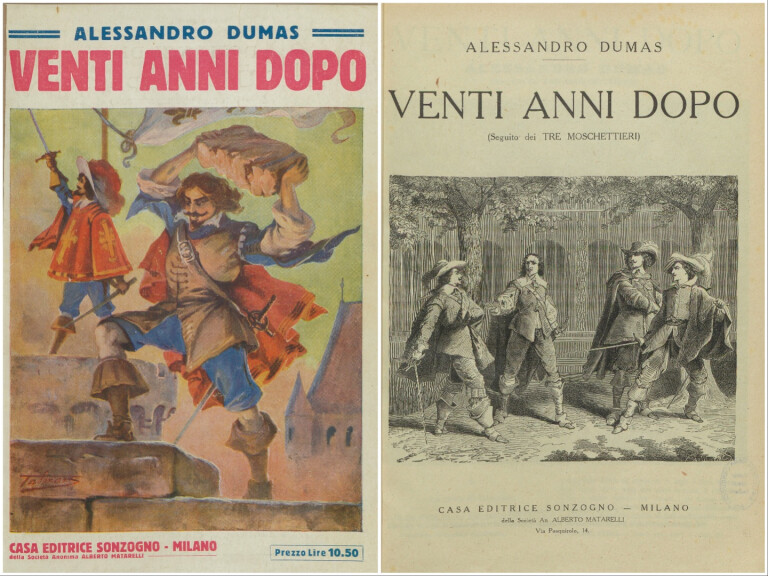

Senza la pretesa di una reale analisi iconografica, alcune immagini che illustrano i romanzi sembrano esemplificare la differenza fra queste opere come espressa sopra.

Si vedano copertine e frontespizi (le immagini interne continuano lo stile di quelle paratestuali) dei tre romanzi dumasiani del ciclo dei moschettieri in queste traduzioni pubblicate da Sonzogno negli anni Venti del Novecento. Le illustrazioni sono realistiche e di facile lettura, presentano elementi immediatamente riconoscibili, che permettono di identificare personaggi e situazioni, di creare un confortevole clima avventuroso.

Eco in Il superuomo di massa (nel capitolo “I Beati Paoli” e l’ideologia del romanzo “popolare”) dice che furono proprio queste traduzioni di Sonzogno a rilanciare in Italia il feuilleton della prima metà del XIX secolo e a riprendere un’iconografia di questi personaggi ancora pienamente ottocentesca. Anche l’iconografia dei moschettieri dunque sembra adeguarsi alla narrazione riproponendo schemi e situazioni ben conosciute, che non apportano novità e non mettono in discussione una conoscenza diffusa e ormai assimilata dal pubblico medio.

Alexandre Dumas, I tre moschettieri. Romanzo, Milano, Sonzogno, 1927.

Collocazione: SACCENTI Gd. 700

Alexandre Dumas, Venti anni dopo. (Seguito dei Tre moschettieri), Milano, Sonzogno, 1927.

Collocazione: SACCENTI Gd. 701

Alexandre Dumas, Il visconte di Bragelonne. Romanzo, seguito dei Tre moschettieri e dei Venti anni dopo, Milano, Sonzogno, 1928.

Collocazione: SACCENTI Gd. 702

L’esemplare è mutilo della copertina, che quindi non compare nelle immagini a cui rimanda il link presente nel testo.