Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

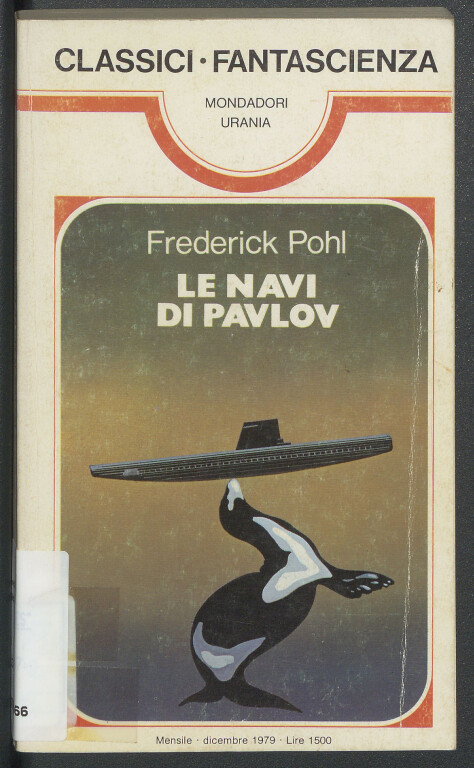

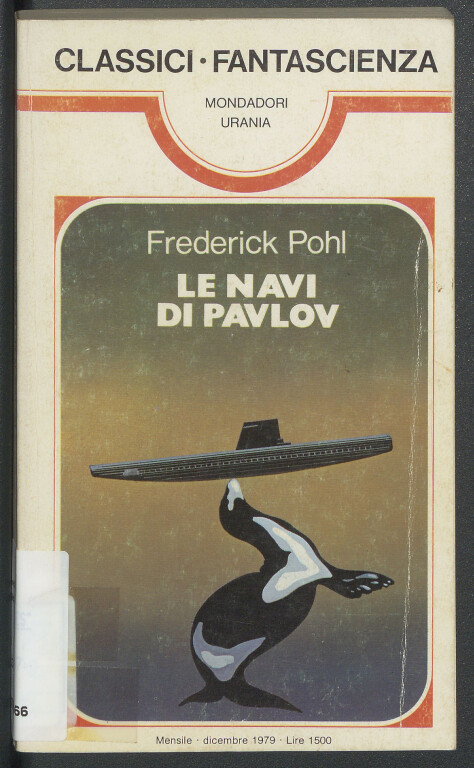

Frederick Pohl, Le navi di Pavlov

Le ultime pagine di Apocalittici e integrati sono dedicate a misurare gli strumenti di analisi messi a punto in quelle precedenti su diversi generi paraletterari. Nel capitolo Sulla fantascienza Eco, sulla base di una funzione allegorico-educativa propria di questo genere, separa il grano dal loglio, come dice in altre parti del volume, collocando su poli opposti alcuni grandi successi di pubblico. Dalla parte negativa vengono posizionati i racconti di Robert A. Heinlein, fra i quali Fanteria nello spazio, in cui Eco riscontra «una sensibile tara nazista» e Sesta colonna, nel quale «il tema della situazione “post conflitto nucleare” si colora di intransigenza razzistica». Al polo positivo «troviamo in cambio Le navi di Pavlov di Frederik Pohl, dove il tema del rapporto tra bianchi e gialli si risolve nella scoperta di una più profonda identità umana» (p. 374).

La differenza di valore fra queste opere non impedisce che entrambe possano diventare «due insuperati modelli del genere» (e quindi bestsellers), come certifica la quarta di copertina dell’edizione qui presentata - che fa parte appunto della collana Classici Urania - del romanzo di Pohl.

Quest’ultimo viene citato anche da Michele Mari nel capitolo Le copertine di Urania in Tu, sanguinosa infanzia (p. 28). Le pagine di Mari ci ricordano anche che i romanzi che uscivano nella collana Urania (come in molte altre collane da edicola dedicate alla paraletteratura) erano accompagnati da un apparato di testi aggiuntivi. Non solo racconti brevi, ma anche fumetti (l’autore cita B.C. e Il mago Wiz), vignette comiche e pubblicità di vari prodotti, fra cui, soprendentemente, libri completamente estranei alla cultura di massa, promossi con «locandine oggi difficilmente immaginabili anche sui periodici più dotti» (p. 29). La paraletteratura quindi, che riusciva a raggiungere un pubblico ampio e non specialistico, poteva diventare veicolo di diffusione per pubblicazioni destinate a un segmento più limitato di lettori. Questo testimonia anche che questi lettori di cultura più specializzata erano fra il pubblico potenziale della letteratura di genere.

Frederik Pohl, Le navi di Pavlov, Milano, A. Mondadori, 1979.