Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Biblia pauperum

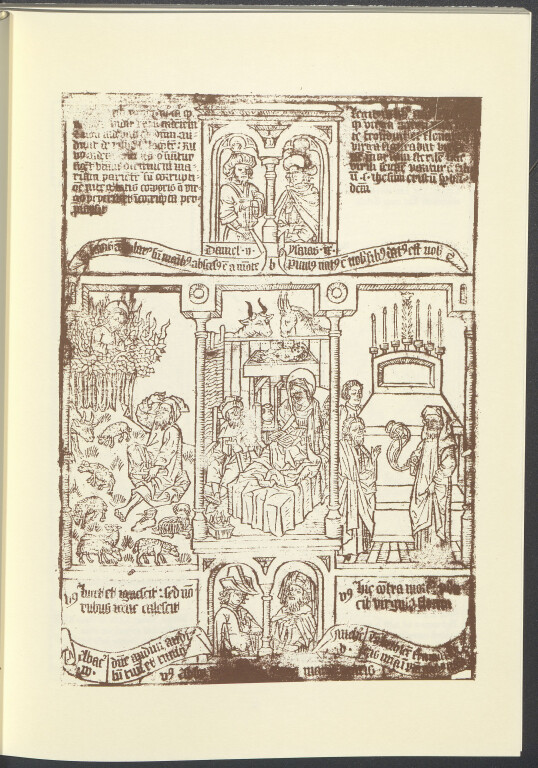

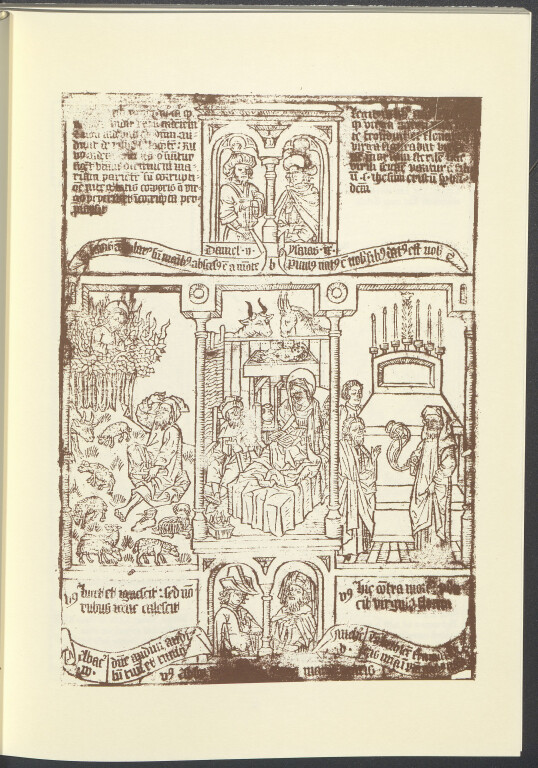

Un’altra tavola (qui visibile a una migliore risoluzione) tratta dalla Biblia Pauperum.

Nella sua Introduzione al volume (p. 7-10) Pier Giorgio Pasini, dopo avere affermato che «Nel Medio Evo il cartiglio semi-arrotolato (il filatterio) [...] era l’equivalente della nuvoletta dei nostri “fumetti”» (p. 8) analizza la struttura delle illustrazioni, che si ripete uguale in tutte le tavole (si trattava di fogli sciolti che solo successivamente vennero riuniti in un volume). Pasini mostra che la composizione grafica e il legame fra il testo e le immagini sono accuratamente studiati per comunicare specifici messaggi a uno specifico lettore-osservatore che si supponeva fosse il fruitore del lavoro. Pasini specifica inoltre che la dicitura biblia pauperum non deve trarre in inganno e fare pensare che fosse destinata genericamente a un pubblico povero. I destinatari erano una categoria più specifica: «si potrà pensare che essa sia stata realizzata come prodotto economico indirizzato forse ai sacerdoti “poveri”, responsabili di spoglie pievi rurali, che grazie ad essa venivano agevolati nella predicazione e soprattutto nell’insegnamento delle Scritture» (p. 9).

Biblia Pauperum, a cura di Santino Corsi, Rimini, Guaraldi, 1995.