Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Biblia pauperum

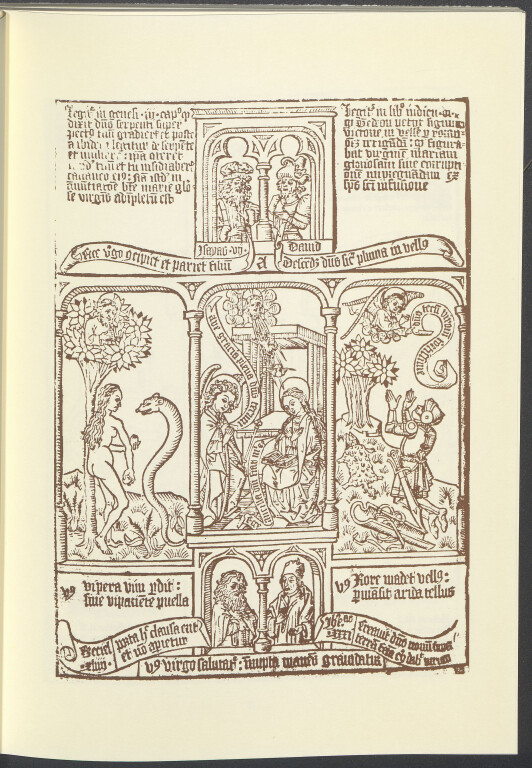

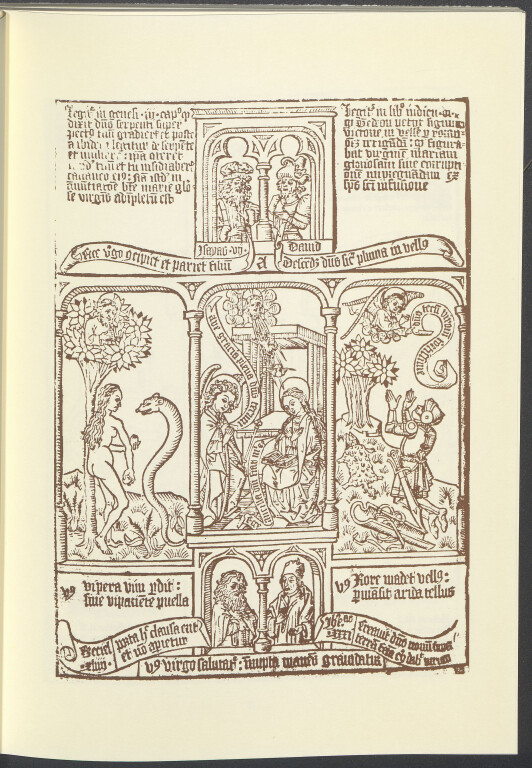

Eco in Apocalittici e integrati non va alla ricerca di antenati illustri del fumetto per dare una patina di nobiltà a questo tipo di linguaggio, ma scandaglia il passato alla ricerca di altri momenti storici in cui l’intreccio grafico fra parole e immagini ha assunto particolare importanza. Gli esempi rintracciati sono studiati con particolare riferimento al contesto sociale e economico (in senso ampio) in cui si inserivano. Oltre alle stampe popolari e alle gazzette, un caso interessante è quello della Biblia pauperum, di cui Eco si occupa nella Prefazione al suo libro:

«Evidentemente un maestro miniatore medievale, che confezionava le immagini del suo libro d’ore per il committente, era ancorato a un rapporto artigianale: ogni immagine, se da un lato rimandava a un codice di credenze e convinzioni, dall’altro si rivolgeva al committente singolo, e instaurava con lui un rapporto preciso. Ma non appena qualcuno inventa la possibilità di stampare xilograficamente pagine di una bibbia riproducibile in più esemplari, succede un fatto nuovo. Una bibbia che si riproduce in più copie costa meno e può andare a più persone. Una bibbia che viene venduta a più persone non sarà una bibbia minore? E allora la si chiamerà biblia pauperum. D’altra parte il fattore esterno (diffusibilità e prezzo) influisce anche sulla natura del prodotto: il disegno si adatterà alla comprensione di una udienza più vasta, meno letterata. Non sarà più utile collegare il disegno al testo con un gioco di cartigli svolazzanti che ricorda da vicino il fumetto? La biblia pauperum incomincia a sottoporsi a una condizione che qualcuno, secoli dopo, attribuirà ai moderni mezzi di massa: l’adeguazione del gusto, e del linguaggio, alle capacità ricettive della media» (p. 9).

Nell’immagine a fianco (qui visibile a una migliore risoluzione) e in quella successiva mostriamo due tavole tratte dall’edizione facsimilare dell’esemplare della Biblia Pauperum posseduto dalla Biblioteca Estense di Modena, realizzato nei Paesi Bassi intorno al 1470.

Biblia Pauperum, a cura di Santino Corsi, Rimini, Guaraldi, 1995.