Album "Apocalittici e integrati"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

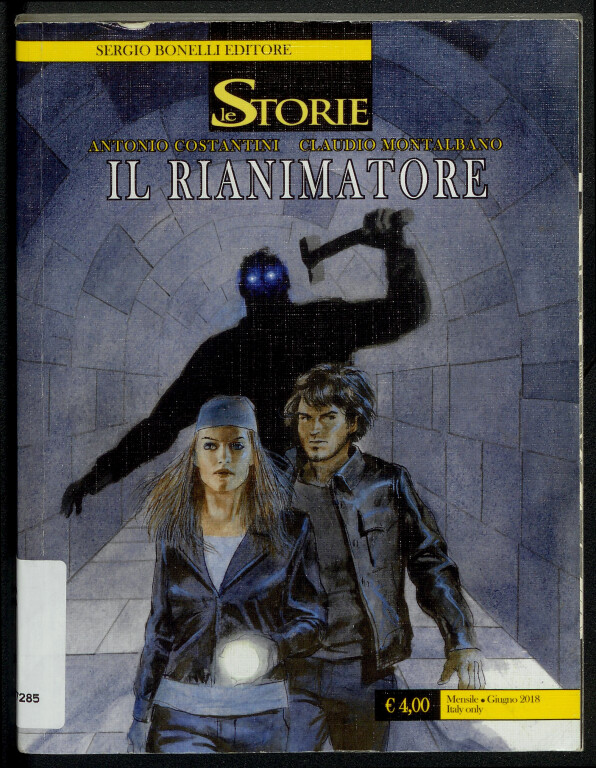

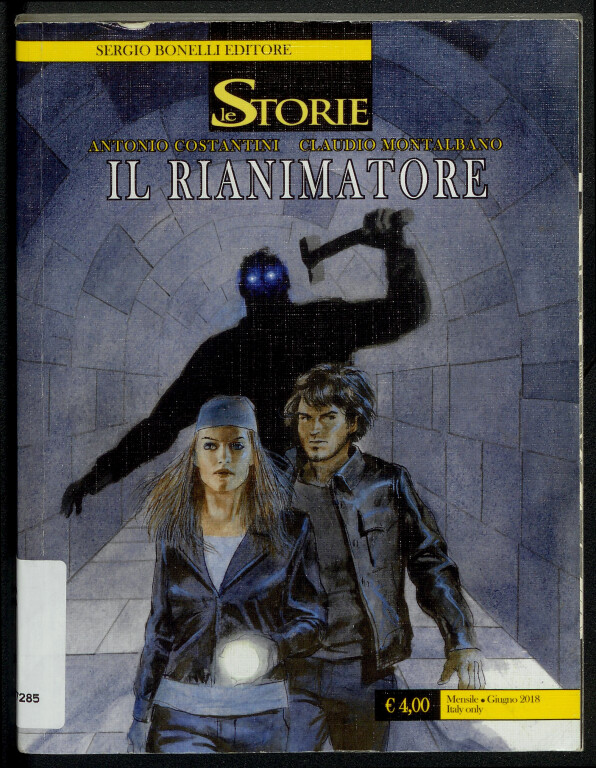

Antonio Costantini, Claudio Montalbano, Il rianimatore (2018)

L’ultimo capitolo di Apocalittici e integrati si intitola Il nostro mostro quotidiano (p. 381-387) e si occupa di letteratura e cinematografia dell’orrore, le cui origini affondano nel gothic novel ma che a metà Novecento è divenuta «una voga [...] prettamente a livello popolare» mentre in precedenza si trattava di una «manifestazione colta» (p. 384). Da queste pagine, che nelle linee generali della riflessione teorica poco aggiungono, cogliamo il riferimento a una figura tipica dei romanzi dell’orrore, il mad doctor: il dottor Frankestein di Mary Shelley è insieme modello e summa delle caratteristiche immancabili in questo personaggio. Il richiamo alla scrittrice inglese ci permette di chiudere il cerchio tornando a parlare non solo di fumetto ma anche della nostra biblioteca.

Il fumetto è Il rianimatore, numero 69 della collana Le Storie dell’editore Bonelli, sceneggiato da Antonio Costantini e disegnato da Claudio Montalbano. Ne è protagonista lo scienziato bolognese Giovanni Aldini, nipote di Luigi Galvani. È lui che in questa storia incarna la figura dello scienziato pazzo, che cerca di applicare alla rianimazione di cadaveri - prima di animali poi di umani - gli studi del celebre zio sull’elettricità presente nei corpi.

Naturalmente nelle tavole di questo albo compare Bologna: il Teatro Comunale, il Museo del Patrimonio industriale - la storia si svolge su un doppio piano temporale, l’epoca in cui visse Aldini e il presente - e altri luoghi ben riconoscibili. Ma una parte della storia si svolge a Londra e nella prossima immagine ci traferiamo temporaneamente nella capitale inglese.

Il rianimatore, testo Antonio Costantini, disegni Claudio Montalbano, Milano, Bonelli, 2018.