Album "Il cimitero di Praga"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

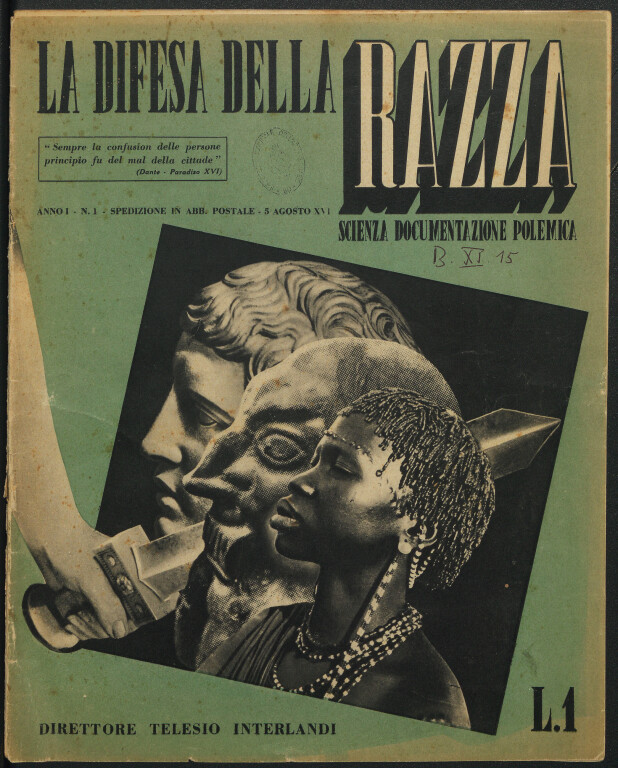

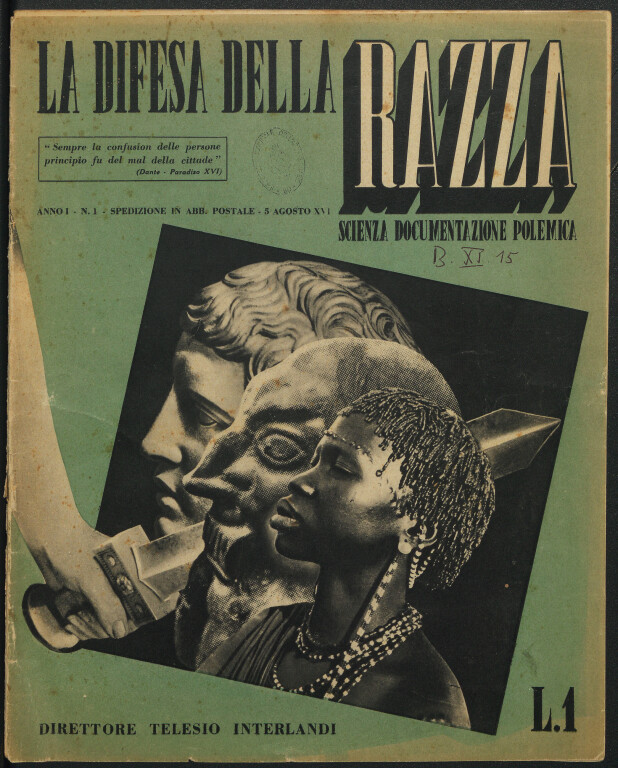

«La difesa della razza», I, n. 1, 5 agosto 1938

«Nella copertina dei primi tre numeri della Difesa della razza, la razza ariana assume le sembianze di una statua romana, da cui si capisce che l’italianità vagheggiata dai razzisti fascisti appartiene a un passato mitico, depositario di antiche virtù eroiche. La razza nera o camitica è invece personificata da una testa africana, unico soggeto “in carne e ossa” che, nelle intenzioni degli autori del fotomontaggio, dovrebbe far scattare connotazioni di “animalità”, anche grazie ai suoi tratti somatici che, agli occhi di un razzista, appaiono lontani dall’ideale della bellezza classica. Viene così creata una giustapposizione polemica tra la cultura della nobile razza ario-romana e la natura bruta attribuita agli africani.

In mezzo tra i due opposti sta la razza semitica, rappresentata da un bassorilievo con i tratti stilizzati di una caricatura. L’effigie ebraica presenta alcuni aspetti in comune con entrambe le figure che la incorniciano. Come la statua romana si tratta di un artefatto culturale. Come la fotografia della testa africana, i connotati della testa ebraica sono grottescamente irregolari. L’impressione che se ne ricava è che, mentre la razza camitica rappresenta la negazione di ogni forma di civiltà (e dunque si presta a essere dominata e civilizzata), la razza semitica costituisca una corruzione della civiltà stessa. In altre parole, quella africana è la razza selvaggia da assoggettare, mentre l’ebraica è la razza degenerata da debellare».

Valentina Pisanty, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, p. 255-256.

La Prefazione al libro di Valentina Pisanty sopra citato è di Umberto Eco, che così scrive:

«È difficile oggi leggere queste pagine senza provare un sentimento a metà tra l’orrore e il sarcasmo: come è possibile che queste cose siano state scritte, che molti le abbiano lette, che tantissimi le abbiano credute, che la maggioranza degli italiani le abbia ignorate, o tollerate, o lasciate passare come innocente esercizio filosofico o parascientifico?» (ivi, p. 9-10)

Basta leggere le prime pagine di questo primo numero del periodico per capire cosa intenda Eco, che naturalmente conosce benissio la risposta alla sua domanda retorica: Il cimitero di Praga infatti mette in scena proprio quello che una “macchina della propaganda” ben orchestrata e organizzata può ottenere. Soprattutto nella società contemporanea verrebbe da dire, in cui i mezzi di comunicazione hanno tanta importanza e diffusione. Ma proprio il caso di Simonino dimostra che anche sei secoli fa era possibile manipolare l’opinione pubblica e costruire false convinzioni.

È bene però ricordare anche che l’antiebraismo fascista non fu diffuso solamente tramite la propaganda e i mezzi di comunicazione, ma istituzionalizzato con leggi specifiche volte a colpire gli ebrei in ogni ambito della vita quotidiana. A solo titolo di esemplificazione invitiamo a leggere l’articolo di Maurizio Avanzolini L’eterno nemico. Dalla censura libraria all’applicazione delle leggi razziali: il Ventennio fascista nella Biblioteca dell’Archiginnasio, che illustra l’impatto che ebbero diversi provvedimenti legislativi antiebraici sulla vita della nostra biblioteca e di chi vi lavorava o la frequentava durante il regime fascista.

«La difesa della razza», I, n. 1, 5 agosto 1938.

Il periodico «La difesa della razza» è integralmente consultabile online.